doi: 10.56294/mr2024.98

Revisión

The metaverse in tension: lines of study and future of the field from the perspective of social sciences

El metaverso en tensión: líneas de estudio y futuro del campo desde la perspectiva de las ciencias sociales

Verenice Sánchez Castillo1 ![]() *, Rolando Eslava Zapata2

*, Rolando Eslava Zapata2 ![]() *, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez3

*, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez3 ![]() *

*

1Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá, Colombia.

2Universidad Libre Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Cúcuta, Colombia.

3Universidad de Matanzas. Matanzas, Cuba.

Citar como: Sánchez Castillo V, Eslava Zapata R, Jiménez Pérez GA. The metaverse in tension: lines of study and future of the field from the perspective of social sciences. Metaverse Basic and Applied Research. 2023; 3:.98. https://doi.org/10.56294/mr2024.98

Recibido: 07-01-2024 Revisado: 12-05-2024 Aceptado: 16-10-2024 Publicado: 17-10-2024

Editor: PhD. Yailen

Martínez Jiménez ![]()

Autor de correspondencia: Verenice Sánchez Castillo *

ABSTRACT

This article analyzes the tensions and emerging lines of research surrounding the metaverse from an interdisciplinary perspective of the social sciences. A bibliometric study (2020-2023) in Scopus identified a predominance of research focused on technological infrastructures—extended reality, blockchain, and artificial intelligence—which contrasts with the scant attention paid to ethical, psychosocial, and environmental implications. While educational and economic applications lead global academic production, topics such as privacy, governance, and digital inequalities remain marginal, revealing a gap between innovation and social critique. In contrast to global agendas, the Latin American context—exemplified by Colombia—faces unique challenges: access gaps, rural exclusion, and risks of digital colonialism, which demand public policies adapted to local realities. The study concludes that the metaverse is not a neutral space, but a field of contestation where corporate interests, historical exclusions, and opportunities for social justice converge. The social sciences emerge as key actors in humanizing its development, integrating critical frameworks that prioritize equity, citizen participation, and sustainability.

Keywords: Metaverse, Social Sciences, Digital Inequality, Technological Governance, Latin American Context.

RESUMEN

El artículo analiza las tensiones y líneas de investigación emergentes en torno al metaverso desde una perspectiva interdisciplinar de las ciencias sociales. Mediante un estudio bibliométrico (2020-2023) en Scopus, se identificó un predominio de investigaciones centradas en infraestructuras tecnológicas —realidad extendida, blockchain e inteligencia artificial—, que contrasta con la escasa atención a implicaciones éticas, psicosociales y ambientales. Mientras aplicaciones educativas y económicas lideran la producción académica global, temas como privacidad, gobernanza o desigualdades digitales permanecen marginales, revelando una brecha entre innovación y crítica social. En contraste con agendas globales, el contexto latinoamericano —ejemplificado en Colombia— enfrenta desafíos únicos: brechas de acceso, exclusión rural y riesgos de colonialismo digital, que exigen políticas públicas adaptadas a realidades locales. El estudio concluye que el metaverso no es un espacio neutral, sino un campo de disputa donde convergen intereses corporativos, exclusiones históricas y oportunidades para la justicia social. Las ciencias sociales emergen como actoras clave para humanizar su desarrollo, integrando marcos críticos que prioricen equidad, participación ciudadana y sostenibilidad.

Palabras clave: Metaverso, Ciencias Sociales, Desigualdad Digital, Gobernanza Tecnológica, Contexto Latinoamericano.

INTRODUCCIÓN

El metaverso emerge como un fenómeno disruptivo que redefine no solo la interacción humano-tecnológica, sino también las estructuras sociales, económicas y culturales del siglo XXI.(1,2) Desde su conceptualización en la ciencia ficción hasta su materialización actual —impulsada por avances en realidad extendida, blockchain e inteligencia artificial—, esta tecnología ha permeado debates académicos, políticas públicas y estrategias corporativas.(3,4,5,6) Sin embargo, su rápida evolución contrasta con la escasa reflexión crítica desde las ciencias sociales, un campo que históricamente ha analizado cómo las innovaciones tecnológicas transforman —y son transformadas por— las dinámicas humanas.(7)

Los antecedentes revelan un crecimiento exponencial de estudios técnicos desde 2020, enfocados en infraestructura, algoritmos o modelos de negocio. No obstante, persiste un vacío en la comprensión de sus implicaciones psicosociales, éticas y ambientales. Investigaciones pioneras, señalan que el metaverso podría amplificar desigualdades existentes —desde brechas digitales hasta colonialismo de datos—, mientras que otros lo vislumbran como herramienta para democratizar el acceso a educación o salud.(8,9,10) Estas contradicciones subrayan la urgencia de abordar el tema desde una mirada interdisciplinar, donde la sociología, la economía crítica y la psicología social dialoguen con la ingeniería.

El contexto actual agudiza esta necesidad: corporaciones y gobiernos invierten billones en desarrollos metaversarios sin marcos regulatorios claros, mientras la ciudadanía navega entre entusiasmo y escepticismo.(11,12) Además, eventos como la pandemia aceleraron la adopción de espacios virtuales, normalizando prácticas laborales, educativas y recreativas en entornos inmersivos.(13,14,15) Este escenario plantea preguntas fundamentales: ¿cómo se reconfiguran las identidades en un mundo donde lo físico y lo digital se entrelazan? ¿Qué nuevas formas de exclusión o solidaridad surgen en estas ecologías digitales? ¿Cómo equilibrar la innovación con la sostenibilidad?

Este artículo se posiciona en este cruce de incertidumbres. Su relevancia radica en sistematizar, por primera vez, las líneas de estudio emergentes dentro de las ciencias sociales, identificando tensiones teóricas y vacíos que demandan atención inmediata. Al mapear cómo se ha construido el discurso académico sobre el metaverso —desde la economía hasta la sociología ambiental—, se busca ofrecer un punto de partida para futuras investigaciones que prioricen no solo el qué tecnológico, sino el para quién y el hacia dónde social. En un mundo que avanza hacia la hibridación permanente, entender estas dinámicas no es opcional: es un imperativo para diseñar futuros inclusivos.

MÉTODO

La metodología adoptada para este artículo se estructuró bajo un enfoque bibliométrico con el objetivo de identificar tendencias, patrones y tensiones en la producción académica sobre el metaverso desde las ciencias sociales.(16) La base de datos Scopus se seleccionó por su amplitud disciplinar y rigurosidad en la indexación. El periodo analizado comprendió los años de 2018 a 2023, con el fin de capturar el crecimiento acelerado de publicaciones tras el impulso tecnológico y social de la última década. La cadena de búsqueda priorizó documentos cuyo título, resumen o palabras clave incluyeran el término metaverse, filtrando por áreas temáticas vinculadas a las ciencias sociales, ambientales, económicas, empresariales y artísticas.

Para el análisis cuantitativo, se examinó el volumen total de publicaciones anuales, lo que permitió identificar picos de productividad y correlacionarlos con eventos globales, como la pandemia o avances en inteligencia artificial. La distribución de citaciones se evaluó mediante percentiles y el índice h, lo que ayudó a reconocer los trabajos más influyentes y su impacto en subcampos específicos. Las fuentes principales se categorizaron según su frecuencia de aparición y su factor de impacto, destacando revistas interdisciplinares que abordan tecnología y sociedad.

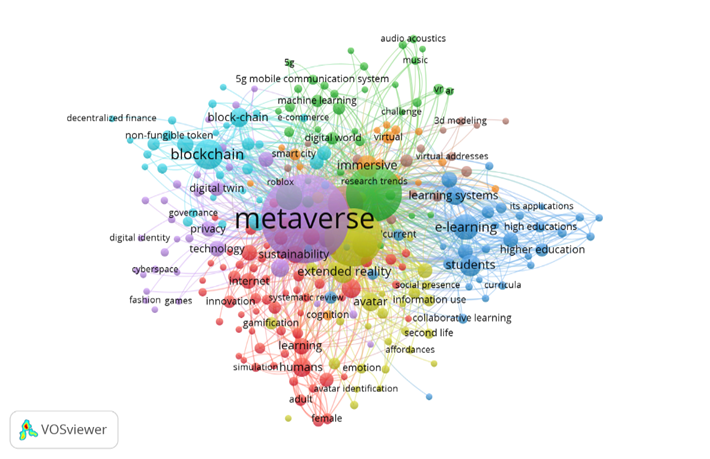

En el plano cualitativo, se realizó un análisis de coocurrencia de palabras clave con VOSviewer, lo que reveló clústeres temáticos emergentes, como sostenibilidad, identidad digital o economía virtual. Estas agrupaciones se contrastaron con una revisión manual de resúmenes y conclusiones para delimitar las líneas de investigación dominantes y sus interconexiones. Se priorizó la transparencia en la selección de documentos, excluyendo duplicados y verificando la relevancia contextual de cada estudio.

La integración de ambos enfoques permitió no solo cuantificar la producción académica, sino también interpretar críticamente las narrativas que definen el metaverso en la actualidad.(17) Por ejemplo, se observa que las discusiones sobre ética y gobernanza coexisten con propuestas técnicas, aunque con menor representación en términos de citaciones. Este desequilibrio refleja una tensión entre lo teórico y lo aplicado, un hallazgo que se explora en profundidad en el artículo. Para garantizar robustez, los datos se triangularon con fuentes secundarias, como informes sectoriales y políticas públicas recientes, lo que enriqueció la perspectiva social del análisis.

Finalmente, se empleó software especializado (ATLAS.ti y Excel) para visualizar redes de colaboración entre autores e instituciones, identificando núcleos geográficos y académicos que lideran la investigación. Este proceso combinó automatización con interpretación humana, asegurando que los resultados no solo describieran tendencias, sino que también ofrecieran una mirada crítica sobre el futuro del campo. La metodología, en conjunto, busca equilibrar el rigor técnico con una reflexión contextualizada, esencial para proyectos que analizan tecnologías en constante evolución.

RESULTADOS

Examen de la producción científica

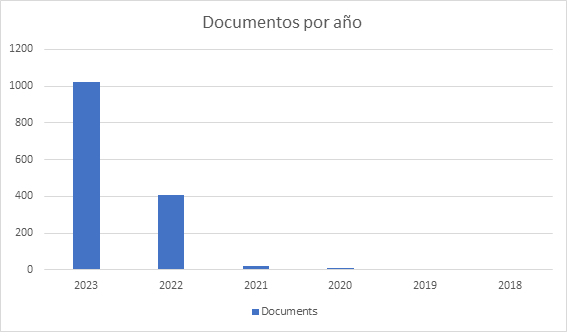

El análisis de la producción académica sobre el metaverso entre 2018 y 2023 revela un crecimiento exponencial, marcado por hitos tecnológicos y sociales que reconfiguraron el interés investigativo (figura 1). En 2018 y 2019, la escasa literatura (5 y 1 documentos, respectivamente) refleja un concepto aún incipiente, asociado principalmente a narrativas especulativas o técnico-experimentales. Este periodo coincide con una fase exploratoria, donde el término metaverso se vinculaba a nichos como los videojuegos o la realidad virtual, sin una integración clara en agendas de ciencias sociales.

Figura 1. Distribución de las publicaciones por año

El punto de inflexión ocurre en 2020, con un incremento moderado a 11 documentos. Esta alza inicial podría relacionarse con el impacto global de la pandemia, que aceleró la adopción de entornos digitales y replanteó debates sobre virtualidad, trabajo remoto y educación en línea. Sin embargo, es en 2021 cuando la tendencia se consolida (23 documentos), coincidiendo con anuncios corporativos masivos —como el renombramiento de Facebook a Meta— que situaron el metaverso en la esfera pública. Este año marca la transición de un tema marginal a un campo de estudio interdisciplinar, aunque aún fragmentado.

El salto cuantitativo más drástico se observa en 2022 (408 documentos) y 2023 (1021 documentos), cifras que evidencian una explosión de interés académico. Este crecimiento no solo responde a avances técnicos, como mejoras en hardware de realidad extendida o protocolos blockchain, sino también a la urgencia por comprender implicaciones sociales críticas: desde la mercantilización de datos hasta la redefinición de la privacidad. La distribución temporal sugiere que, tras una fase inicial de entusiasmo tecnocéntrico, las ciencias sociales comenzaron a abordar el fenómeno con mayor sistematicidad, aunque con enfoques aún dispersos.

La curva ascendente refleja una paradoja: mientras la producción académica se multiplica, persisten asimetrías temáticas y geográficas. Por ejemplo, el aumento post-2021 podría asociarse a prioridades de financiamiento en economías desarrolladas o a la presión por publicar en tendencias emergentes, lo que podría explicar una concentración en estudios aplicados (ej. modelos de negocio) sobre reflexiones teóricas (ej. ética digital). Además, la brecha entre 2022 y 2023 sugiere una maduración del campo, donde no solo crece el volumen, sino también la diversidad metodológica, incorporando estudios cualitativos y críticas decoloniales.

Este panorama subraya la necesidad de articular marcos analíticos que trasciendan la mera descripción tecnológica. La aceleración en la producción académica no garantiza, por sí sola, profundidad crítica. Por el contrario, plantea riesgos de fragmentación o repetición de narrativas dominantes, como la visión utópica de empresas tecnológicas. Por ello, los datos no solo cuantifican un fenómeno, sino que interpelan a la academia a priorizar enfoques holísticos, donde lo social no sea un apéndice, sino el eje de la discusión sobre el metaverso.

Distribución de las citaciones y principales tendencias

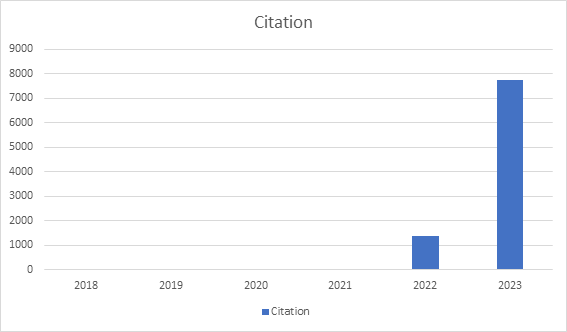

El análisis de citaciones revela una dinámica de influencia académica que sigue, pero también intensifica, la curva exponencial observada en la producción documental (figura 2). Los datos muestran un crecimiento no lineal: mientras en 2018 y 2019 las citas son marginales (n=1 y n=5, respectivamente), en 2020 y 2021 se incrementan moderadamente (n=22 y n=45), para dispararse en 2022 (n=1,386) y 2023 (n=7,742). Este patrón refleja dos fenómenos simultáneos: la consolidación tardía del metaverso como campo de estudio y el efecto acumulativo de trabajos seminales que, publicados en años previos, se convierten en referentes obligados a medida que el tema gana relevancia.

Figura 2. Análisis de la distribución de citaciones

El salto estratosférico en 2023 —con 7,742 citas— no solo indica un aumento en la cantidad de investigaciones, sino también una maduración en las redes de influencia intelectual. El índice h de 79 corrobora este impacto: casi 80 documentos han sido citados al menos 79 veces, un valor excepcional para un campo emergente. Sin embargo, esta cifra encierra asimetrías. La concentración de citas en los dos últimos años sugiere que una minoría de estudios (posiblemente técnicos o vinculados a aplicaciones comerciales) acapara la atención, mientras investigaciones críticas o interdisciplinares —como las de ciencias sociales— podrían estar subrepresentadas.

La distribución temporal también expone un desfase citacional típico de áreas en explosión: los trabajos publicados en 2022-2023 reciben citas de manera inmediata, alimentadas por la urgencia de un tema en tendencia. En contraste, estudios previos (2018-2021), aunque fundacionales, acumulan menos reconocimiento retroactivo. Esto plantea interrogantes sobre cómo la academia valora la originalidad frente a la novedad, y si los algoritmos de recomendación en bases de datos priorizan artículos recientes sobre contribuciones pioneras.

El promedio de 25,8 citas por documento (30,045 citas/1,163 documentos) oculta una distribución sesgada: mientras algunos artículos superan las mil citas —posiblemente revisiones sistemáticas o propuestas tecnológicas—, muchos otros reciben escasa atención. Esta brecha señala una posible homogenización temática, donde ciertas líneas (ej. aplicaciones empresariales del metaverso) dominan el discurso, mientras áreas como la ética ambiental o la psicología de la identidad digital quedan relegadas.

La alta productividad citacional en 2023 sugiere, además, un riesgo de inflación académica: el metaverso se convierte en una palabra clave comodín para aumentar la visibilidad, incluso en estudios tangenciales. Este fenómeno, común en campos emergentes, podría diluir el rigor conceptual. No obstante, el índice h elevado indica que, pese al ruido, existe un núcleo sólido de investigaciones que están definiendo el campo.

En síntesis, los datos de citaciones no solo miden impacto, sino también las prioridades —y sesgos— de la comunidad académica. La explosión post-2022 refleja tanto oportunidades como desafíos: mientras facilita la construcción de marcos teóricos compartidos, también amenaza con marginar enfoques críticos o menos alineados con narrativas tecnocéntricas. Este panorama refuerza la necesidad de estudios que, como el presente artículo, cuestionen las tendencias dominantes y amplíen el espectro de lo investigable.

Principales fuentes de publicación

El análisis de las principales fuentes académicas evidencia un campo en construcción, marcado por tensiones entre intereses disciplinares y la urgencia por abordar el metaverso desde múltiples ángulos (tabla 1). Sustainability Switzerland lidera con 45 documentos, lo que refleja una preocupación transversal por integrar la sostenibilidad ambiental y social en el desarrollo de entornos inmersivos. Esta predominancia sugiere que el metaverso no se analiza solo como una herramienta tecnológica, sino como un ecosistema con huellas materiales —consumo energético, minería de datos— que requieren marcos regulatorios y críticos.

|

Tabla 1. Principales fuentes. |

|

|

Source |

Number of documents |

|

sustainability switzerland |

45 |

|

journal of metaverse |

33 |

|

linguistic and philosophical investigations |

32 |

|

review of contemporary philosophy |

26 |

|

cyberpsychology behavior and social networking |

17 |

|

springer proceedings in business and economics |

16 |

|

business of the metaverse how to maintain the human element within this new business reality |

16 |

|

handbook of research on consumer behavioral analytics in metaverse and the adoption of a virtual world |

15 |

|

Information Technology And Tourism |

14 |

|

IEEE Transactions On Learning Technologies |

14 |

Fuentes especializadas como Journal of Metaverse (33 documentos) y Cyberpsychology, Behavior and Social Networking (17) revelan un doble enfoque: por un lado, la consolidación de un nicho técnico centrado en protocolos y usabilidad; por otro, la creciente atención a fenómenos psicosociales, como la construcción de identidades digitales o la adicción a entornos virtuales. Sin embargo, la presencia de revistas como Linguistic and Philosophical Investigations (32) y Review of Contemporary Philosophy (26) introduce una capa humanística frecuentemente ausente en debates tecnológicos. Estos trabajos exploran, por ejemplo, cómo el metaverso redefine conceptos como «presencia», «autenticidad» o «agencia», cuestiones clave para las ciencias sociales.

La fuerte representación de fuentes empresariales —Springer Proceedings in Business and Economics (16) y el libro Business of the Metaverse... (16)— subraya un sesgo pragmático: gran parte de la literatura prioriza modelos de monetización, marketing inmersivo o gestión de talento en entornos virtuales. Este énfasis contrasta con la escasa presencia de estudios críticos sobre desigualdades laborales o explotación de datos en las mismas plataformas. No obstante, el manual Consumer Behavioral Analytics in Metaverse (15) intenta equilibrar esta tendencia al vincular análisis de big data con ética del consumo, aunque desde un enfoque aún instrumental.

Las revistas con menor producción —Information Technology and Tourism (14) o IEEE Transactions on Learning Technologies (14)— apuntan a aplicaciones emergentes en sectores específicos, como el turismo virtual o la educación híbrida. Estos números, aunque modestos, son significativos: señalan que el metaverso comienza a permear áreas tradicionalmente ancladas en lo presencial, lo que exige replantear nociones como «experiencia» o «aprendizaje significativo».

La distribución de fuentes confirma una paradoja: el campo se expande en direcciones fragmentadas, con poca interlocución entre disciplinas. Mientras Sustainability Switzerland dialoga con políticas globales, fuentes filosóficas cuestionan epistemologías, y los estudios empresariales normalizan la mercantilización del espacio virtual. Esta falta de cohesión no es un vacío, sino un síntoma de cómo el metaverso actúa como espejo de las contradicciones de la era digital. La escasez de revistas centradas en justicia social o equidad —ausentes en el top 10— refuerza la necesidad de articular agendas de investigación que desafíen los marcos impuestos por actores corporativos o técnicos.

Análisis de las palabras clave

El análisis de las palabras clave permitió identificar un campo de estudio diverso, donde convergen avances tecnológicos, aplicaciones prácticas y cuestionamientos desde las ciencias sociales (figura 3). Los datos mostraron que las tecnologías inmersivas, como virtual reality (n=335) y augmented reality (n=127), constituyen la columna vertebral del metaverso, no solo por su frecuencia, sino por su interconexión con otros conceptos. Estas herramientas, junto con blockchain (n=90) e inteligencia artificial (n=71), definen un ecosistema digital dependiente de protocolos descentralizados y algoritmos complejos, necesarios para crear economías virtuales y personalizar experiencias. Sin embargo, esta infraestructura técnica contrasta con la escasa atención a problemas éticos o ambientales, un desequilibrio que se explora más adelante.

Figura 3. Co-ocurrencia de palabras clave

En el ámbito aplicado, la educación emergió como prioridad, con términos como e-learning (n=68) y students (n=46) que reflejan una apuesta por democratizar el acceso al conocimiento mediante entornos inmersivos. Por otro lado, sectores como la salud —representados por healthcare (n=10) o mental health (n=13)— mostraron avances incipientes, pero aún marginales. Llama la atención que, mientras marketing (n=26) o NFT (n=28) destacan como ejes de la economía digital, conceptos como sustainability (32) aparecen como contrapuntos críticos, aunque sin la profundidad necesaria para cuestionar modelos extractivos.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la brecha entre lo técnico y lo social. Aunque privacy (n=23) y data privacy (n=8) se mencionan, su baja frecuencia sugiere que debates cruciales —como la vigilancia masiva o la propiedad de datos— permanecen en segundo plano. Peor aún, términos como social interactions (n=5) o identity (n=5) casi no figuran, lo que revela un vacío en el estudio de impactos psicosociales. Esta omisión es preocupante, pues el metaverso no solo replica espacios físicos, sino que redefine nociones de comunidad, pertenencia y agencia individual.

Metodológicamente, predominaron enfoques cuantitativos, con herramientas como bibliometric analysis (n=15) o VOSviewer (n=6) para mapear tendencias. Si bien esto permite visualizar patrones, la ausencia de métodos cualitativos —como etnografías digitales— limita la comprensión de fenómenos complejos, desde la discriminación algorítmica hasta la construcción de identidades híbridas. Además, revisiones sistemáticas como literature review (n=11) priorizaron síntesis descriptivas, con poco espacio para marcos teóricos críticos, como estudios decoloniales o de género.

Las contradicciones afloraron al contrastar conceptos. Por ejemplo, blockchain (n=90), una tecnología con altos costos energéticos, coexiste con sustainability (n=32), un término que critica precisamente esos impactos. Esta tensión no resuelta refleja una narrativa dominante: la influencia corporativa, visible en menciones a Facebook (n=10) o Meta (n=7), que prioriza innovación sobre responsabilidad. Mientras tanto, términos como ethics (n=16) o governance (n=9) carecen de la centralidad necesaria para equilibrar el discurso.

En definitiva, las palabras clave dibujan un panorama donde lo técnico eclipsa lo humano. Los datos no solo exponen tendencias, sino que interpelan a la academia: urge integrar perspectivas críticas que exploren cómo el metaverso reproduce desigualdades o, por el contrario, abre caminos hacia la equidad. La tecnología avanza, pero sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones sociales, el riesgo de perpetuar exclusiones —o crear nuevas— se vuelve tangible. El desafío no está en dominar herramientas, sino en garantizar que sirvan a un futuro más justo.

Principales líneas de investigación y sus interconexiones

El estudio de las líneas de investigación dominantes sobre el metaverso permite observar tres ejes articuladores que, aunque diferenciables, se entrelazan de manera orgánica. El primero se centra en la infraestructura tecnológica, donde destacan desarrollos como la realidad virtual, la inteligencia artificial y los protocolos blockchain.(18,19,20) Estos no funcionan de forma aislada: la integración de digital twins (n=24) con internet of things (n=24) sugiere esfuerzos por replicar sistemas físicos en entornos virtuales, mientras que machine learning (n=17) y computer vision (n=6) apuntan a algoritmos que optimizan la interacción humano-máquina.(21,22) Esta línea, aunque técnica, sostiene aplicaciones prácticas en sectores como la ingeniería o la logística, donde la precisión y la automatización son prioritarias.

Un segundo eje gira en torno a la transformación de sectores tradicionales, particularmente la educación y la economía.(23,24,25) En educación, términos como immersive learning (n=15) y collaborative learning (n=10) revelan una apuesta por pedagogías activas, donde la inmersión no solo simula entornos, sino que redefine dinámicas de participación.(26,27,28) Paralelamente, la economía digital se apoya en NFTs (28) y smart contracts (n=5) para crear mercados virtuales, aunque con un enfoque que prioriza la innovación sobre la regulación.(29,30,31) Aquí, las interconexiones son claras: herramientas como blockchain (n=90) facilitan transacciones seguras en el metaverso, pero también plantean dilemas no resueltos, como la huella ambiental o la concentración de poder en plataformas centralizadas.(32)

El tercer eje, menos desarrollado pero emergente, aborda impactos psicosociales y ambientales.(33,34) Conceptos como sustainability (n=32) o ethics (n=16) aparecen como contrapesos críticos a la narrativa tecnocéntrica, aunque su integración con otras líneas es incipiente.(23,35) Por ejemplo, mientras augmented reality (n=127) se vincula a aplicaciones empresariales, pocos estudios exploran cómo su adopción masiva afecta la percepción del espacio público o la salud mental.(36,37) Esta desconexión refleja una tensión estructural: las ciencias sociales analizan consecuencias, pero no siempre dialogan con quienes diseñan la tecnología.

Las interconexiones entre estos ejes son tanto colaborativas como conflictivas. La infraestructura tecnológica habilita aplicaciones educativas o económicas, pero también genera externalidades —como brechas de acceso o riesgos de vigilancia— que demandan marcos éticos más sólidos.(38,39,40) A su vez, la mercantilización de espacios virtuales (e-commerce, marketing) depende de avances en AI (n=71) y big data (n=10), pero rara vez cuestiona quién controla estos datos o cómo se distribuyen sus beneficios.(41) Incluso en educación, donde el metaverso promete inclusión, términos como digital divide (ausente) revelan una omisión preocupante: sin acceso equitativo, la democratización del conocimiento sigue siendo una promesa vacía.(42)

Finalmente, surge un cuarto eje transversal: la gobernanza del metaverso.(43) Aunque términos como governance (n=9) o data privacy (n=8) son minoritarios, su presencia señala un reconocimiento incipiente de que la tecnología requiere regulación.(44) Sin embargo, la escasa interacción entre este eje y los anteriores —por ejemplo, pocos estudios vinculan blockchain con mecanismos de participación ciudadana— limita su impacto. En un campo dominado por lo técnico y lo comercial, la pregunta sobre quién define las reglas del metaverso, y con qué fines, sigue sin respuesta.

Estas líneas, en conjunto, no solo definen el estado actual de la investigación, sino que proyectan futuros posibles. La interconexión más urgente no está en los algoritmos, sino en tender puentes entre disciplinas: que ingenieros colaboren con sociólogos, o que economistas dialoguen con ambientalistas. Solo así el metaverso dejará de ser un conjunto de herramientas para convertirse en un proyecto colectivo.

DISCUSIÓN

La discusión sobre las tendencias investigativas del metaverso revela una paradoja global: mientras su desarrollo técnico avanza con velocidad exponencial, su comprensión social y crítica sigue siendo fragmentaria, especialmente en regiones como América Latina.(45,46) A nivel internacional, la hegemonía de estudios centrados en infraestructura tecnológica —realidad extendida, blockchain, IA— refleja una narrativa impulsada por corporaciones y centros de innovación globales.(4) Este enfoque, aunque valioso, tiende a naturalizar el metaverso como un espacio neutral, ignorando cómo sus diseños técnicos reproducen dinámicas de poder, desde la concentración de datos hasta la exclusión de comunidades no conectadas.(47) En contraste, países como Colombia enfrentan desafíos estructurales —brecha digital, desigualdad educativa, acceso limitado a banda ancha— que condicionan su participación en esta revolución.(48,49,50) Mientras el mundo debate NFTs o digital twins, en el contexto local persisten preguntas básicas: ¿cómo evitar que el metaverso profundice la marginalización de zonas rurales? ¿Qué políticas públicas podrían garantizar una transición justa hacia entornos híbridos?

El énfasis global en aplicaciones educativas y económicas del metaverso encuentra un espejo distorsionado en Colombia. Aunque el país ha avanzado en iniciativas como e-learning o plataformas de gobierno digital, persiste una desconexión entre las promesas tecnológicas y las realidades sociales.(51,52,53) Por ejemplo, proyectos piloto en universidades colombianas exploran aulas virtuales inmersivas, pero estos esfuerzos chocan con limitaciones como la falta de dispositivos accesibles o la capacitación docente insuficiente. Además, mientras la literatura internacional analiza la monetización de activos digitales (NFTs, smart contracts), en Colombia emergen debates sobre cómo estas herramientas podrían aplicarse a sectores estratégicos —como el agro o el turismo— sin replicar modelos extractivos que históricamente han afectado a comunidades vulnerables.(54)

En el ámbito psicosocial, el contraste es aún más agudo. Mientras estudios globales mencionan de manera tangencial términos como ethics o sustainability, en Colombia cobra fuerza la necesidad de investigar impactos culturales específicos. ¿Cómo se integran identidades locales —indígenas, afrodescendientes— en un metaverso diseñado desde parámetros globalizados? ¿De qué manera las dinámicas de violencia estructural, como el desplazamiento forzado, se traducen a entornos digitales? Estas preguntas, ausentes en la literatura dominante, son centrales para una región donde la tecnología no puede desvincularse de la memoria histórica o la justicia social.

La gobernanza del metaverso ilustra otra brecha. A nivel global, la escasa representación de términos como governance (9) o data privacy (8) sugiere que la regulación sigue siendo reactiva, no preventiva.(55) En Colombia, aunque existen marcos regulatorios, su aplicación al metaverso es incipiente. Surgen dilemas únicos: ¿cómo proteger la propiedad intelectual de artesanos que digitalizan sus obras en plataformas controladas por empresas extranjeras? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana podrían asegurar que el metaverso no sea un espacio de colonización digital? Estas cuestiones exigen no solo adaptar normativas, sino replantear la relación entre tecnología y soberanía.

Finalmente, el metaverso plantea una encrucijada para las ciencias sociales en Colombia. Por un lado, existe el riesgo de adoptar acríticamente agendas investigativas globales, centradas en lo técnico. Por otro, se abre la oportunidad de liderar enfoques contextualizados, donde lo tecnológico se entienda como un medio —no un fin— para abordar problemas históricos: inequidad, paz o sostenibilidad ambiental. El reto no es menor: construir un metaverso que, en lugar de importar modelos, dialogue con las raíces y aspiraciones de una sociedad diversa y en reconstrucción.

CONCLUSIONES

La infraestructura técnica del metaverso avanza más rápido que su reflexión crítica. Los datos evidencian una hegemonía de estudios centrados en desarrollos tecnológicos (realidad extendida, blockchain, IA), mientras temas como ética, gobernanza o impactos psicosociales ocupan un lugar marginal. Esta asimetría no solo refleja prioridades globales impulsadas por actores corporativos, sino que alerta sobre riesgos de replicar desigualdades en entornos digitales. Urge integrar marcos interdisciplinares donde las ciencias sociales dialoguen con la ingeniería, no como observadoras, sino como co-diseñadoras de futuros inclusivos.

El metaverso no es un fenómeno neutral: su adopción exige contextualización geopolítica y cultural. Mientras el discurso global prioriza aplicaciones comerciales o educativas, regiones como Colombia enfrentan desafíos únicos: brechas digitales, exclusión rural y legados de inequidad. Esto demanda políticas públicas que trasciendan la mera importación de tecnologías y, en cambio, las adapten a realidades locales. Por ejemplo, proyectos piloto en educación o turismo deben vincularse a agendas de reparación histórica, garantizando que comunidades marginadas no queden fuera de la revolución digital.

Las ciencias sociales tienen un rol pivotal en humanizar el metaverso. Más allá de describir tendencias, deben problematizar narrativas dominantes y cuestionar quiénes controlan —y se benefician— de estos espacios. En Colombia, esto implica investigar cómo el metaverso puede amplificar o mitigar conflictos estructurales, desde la concentración de tierras hasta la apropiación cultural. El horizonte no está en competir con innovaciones técnicas, sino en asegurar que estas sirvan a proyectos colectivos de justicia, memoria y sostenibilidad. Solo así el metaverso dejará de ser una promesa abstracta para convertirse en un territorio de oportunidades equitativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Said GRE. Metaverse-Based Learning Opportunities and Challenges: A Phenomenological Metaverse Human–Computer Interaction Study. Electronics. 2023;12(6):1379. https://doi.org/10.3390/electronics12061379

2. Dwivedi YK, Hughes L, Baabdullah AM, Ribeiro-Navarrete S, Giannakis M, Al-Debei MM, et al. Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2022;66:102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

3. Gonzalez-Argote J, Alonso-Galbán P, Vitón-Castillo AA, Lepez CO, Castillo-Gonzalez W, Bonardi MC, et al. Trends in scientific output on artificial intelligence and health in Latin America in Scopus. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems. 2023;10(4):e5-e5. https://doi.org/10.4108/eetsis.vi.3231

4. Bibri SE, Allam Z, Krogstie J. The Metaverse as a virtual form of data-driven smart urbanism: platformization and its underlying processes, institutional dimensions, and disruptive impacts. Computational Urban Science. 2022;2(1):24. https://doi.org/10.1007/s43762-022-00051-0

5. López González YY. Aptitud digital del profesorado frente a las competencias TIC en el siglo XXI: una evaluación de su desarrollo. Región Científica. 2023;2(2):2023119. https://doi.org/10.58763/rc2023119

6. Bibri SE, Allam Z. The Metaverse as a virtual form of data-driven smart cities: the ethics of the hyper-connectivity, datafication, algorithmization, and platformization of urban society. Computational Urban Science. 2022;2(1):22. https://doi.org/10.1007/s43762-022-00050-1

7. Hilbert M. Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2020;22(2):189–94. https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert

8. Dwivedi YK, Kshetri N, Hughes L, Rana NP, Baabdullah AM, Kar AK, et al. Exploring the Darkverse: A Multi-Perspective Analysis of the Negative Societal Impacts of the Metaverse. Information Systems Frontiers. 2023;25(5):2071–114. https://doi.org/10.1007/s10796-023-10400-x

9. Álvarez Contreras DE, Díaz Pérez CM, Herazo Morales R. Factores académicos asociados al proceso de investigación formativa en las instituciones educativas del sector oficial de Sincelejo, Sucre. Región Científica. 2023;2(1):202319. https://doi.org/10.58763/rc202319

10. Riva G, Villani D, Wiederhold BK. HUMANE METAVERSE: Opportunities and Challenges Towards the Development of a Humane-Centered Metaverse: Deadline for Manuscript Submission: December 31, 2022. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2022;25(6):332–3. https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29250.cfp

11. Rosenberg LB. Regulating the Metaverse, a Blueprint for the Future. En: Extended Reality. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 263–72. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 13445). https://doi.org/10.1007/978-3-031-15546-8_23

12. Hemphill TA. The ‘Metaverse’ and the challenge of responsible standards development. Journal of Responsible Innovation. 2023;10(1):2243121. https://doi.org/10.1080/23299460.2023.2243121

13. Pillai AS, Sunil R, Guazzaroni G. Leveraging Immersive Technologies During the COVID-19 Pandemic—Opportunities and Challenges. En: Extended Reality Usage During COVID 19 Pandemic. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 75–87. (Intelligent Systems Reference Library; vol. 216). https://doi.org/10.1007/978-3-030-91394-6_5

14. Miranda Larroza MM, Sanabria Zotelo ME. Estrategias didácticas en plataformas educativas: experiencia de docentes de Licenciatura en Administración en universidad pública de Paraguay. Región Científica. 2023;2(1):202330. https://doi.org/10.58763/rc202330

15. Faggiano MP, Fasanella A. Lessons for a digital future from the school of the pandemic: From distance learning to virtual reality. Frontiers in Sociology. 2022;7:1101124. https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1101124

16. Gómez Cano CA, García Acevedo Y, Pérez Gamboa AJ. Intersection between health and entrepreneurship in the context of sustainable development. Health Leadership and Quality of Life. 2022;1:89. https://doi.org/10.56294/hl202289

17. Jiménez Zapata R, Sánchez Castillo V, Pérez Gamboa AJ. Health, education and pandemic: an analysis of their relationship. Health Leadership and Quality of Life. 2023;2:195. https://doi.org/10.56294/hl2023195

18. Ali S, Abdullah, Armand TPT, Athar A, Hussain A, Ali M, et al. Metaverse in Healthcare Integrated with Explainable AI and Blockchain: Enabling Immersiveness, Ensuring Trust, and Providing Patient Data Security. Sensors. 2023;23(2):565. https://doi.org/10.3390/s23020565

19. Borges Machín AY, González Bravo YL. Educación comunitaria para un envejecimiento activo: experiencia en construcción desde el autodesarrollo. Región Científica. 2022;1(1):202213. https://doi.org/10.58763/rc202213

20. Ali M, Naeem F, Kaddoum G, Hossain E. Metaverse Communications, Networking, Security, and Applications: Research Issues, State-of-the-Art, and Future Directions. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2023;26(2):1238–78. https://doi.org/10.1109/COMST.2023.3347172

21. Han Y, Niyato D, Leung C, Kim DI, Zhu K, Feng S, et al. A Dynamic Hierarchical Framework for IoT-Assisted Digital Twin Synchronization in the Metaverse. IEEE Internet of Things Journal. 2023;10(1):268–84. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3201082

22. Mourtzis D, Angelopoulos J, Panopoulos N. The Future of the Human–Machine Interface (HMI) in Society 5.0. Future Internet. 2023;15(5):162. https://doi.org/10.3390/fi15050162

23. De Giovanni P. Sustainability of the Metaverse: A Transition to Industry 5.0. Sustainability. 2023;15(7):6079. https://doi.org/10.3390/su15076079

24. Cardeño Portela N, Cardeño Portela EJ, Bonilla Blanchar E. TIC y transformación académica en las universidades. Región Científica. 2023;2(2):202370. https://doi.org/10.58763/rc202370

25. Agarwal A, Alathur S. Metaverse revolution and the digital transformation: intersectional analysis of Industry 5.0. Transforming Government: People, Process and Policy. 2023;17(4):688–707. https://doi.org/10.1108/TG-03-2023-0036

26. Hussain S. Metaverse for education – Virtual or real? Frontiers in Education. 2023;8:1177429. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1177429

27. Arroix Jiménez T, Sánchez Castillo V, Colala Troya AL, Pérez Gamboa AJ. The use of methods in teaching History: a mixed exploratory study at the Ciego de Ávila University, Cuba. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023;2:529. https://doi.org/10.56294/sctconf2023529

28. Makransky G, Petersen GB. The Theory of Immersive Collaborative Learning (TICOL). Educational Psychology Review. 2023;35(4):103. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09822-5

29. Huang H, Zhang Q, Li T, Yang Q, Luo X, Yin Z, et al. How Economic Systems Enable Metaverse: Value Circulation in Metaverse via Web3. En: From Blockchain to Web3 & Metaverse. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023. p. 115–51. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3648-9_5

30. Afanador Cubillos N. Historia de la producción y sus retos en la era actual. Región Científica. 2023;2(1):202315. https://doi.org/10.58763/rc202315

31. Momtaz PP. Some Very Simple Economics of Web3 and the Metaverse. FinTech. 2022;1(3):225–34. https://doi.org/10.3390/fintech1030018

32. Mourtzis D, Angelopoulos J, Panopoulos N. Blockchain Integration in the Era of Industrial Metaverse. Applied Sciences. 2023;13(3):1353. https://doi.org/10.3390/app13031353

33. Charles DJ. The Metaverse and the Dawn of a New Learning Civilization: Opportunity or Threat? En: Advances in Educational Technologies and Instructional Design. IGI Global; 2023. p. 37–56. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6513-4.ch003

34. Allam Z, Sharifi A, Bibri SE, Jones DS, Krogstie J. The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures. Smart Cities. 2022;5(3):771–801. https://doi.org/10.3390/smartcities5030040

35. Piller FT, Nitsch V. How Digital Shadows, New Forms of Human-Machine Collaboration, and Data-Driven Business Models Are Driving the Future of Industry 4.0: A Delphi Study. En: Forecasting Next Generation Manufacturing. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 1–31. (Contributions to Management Science). https://doi.org/10.1007/978-3-031-07734-0_1

36. Gonzalez-Argote J, Lepez CO, Castillo-Gonzalez W, Bonardi MC, Gómez Cano CA, Vitón-Castillo AA. Use of real-time graphics in health education: A systematic review. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology. 2023;9:e3. https://doi.org/10.4108/eetpht.v9i.3209

37. Bale AS, Ghorpade N, Hashim MF, Vaishnav J, Almaspoor Z. A Comprehensive Study on Metaverse and Its Impacts on Humans. Advances in Human-Computer Interaction. 2022;2022:1–11. https://doi.org/10.1155/2022/3247060

38. Wang M, Yu H, Bell Z, Chu X. Constructing an Edu-Metaverse Ecosystem: A New and Innovative Framework. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2022;15(6):685–96. https://doi.org/10.1109/TLT.2022.3210828

39. Mogrovejo Andrade JM. Estrategias resilientes y mecanismos de las organizaciones para mitigar los efectos ocasionados por la pandemia a nivel internacional. Región Científica. 2022;1(1):202211. https://doi.org/10.58763/rc202211

40. Lutz C. Digital inequalities in the age of artificial intelligence and big data. Human Behavior and Emerging Technologies. 2019;1(2):141–8. https://doi.org/10.1002/hbe2.140

41. Zhang H, Lee S, Lu Y, Yu X, Lu H. A Survey on Big Data Technologies and Their Applications to the Metaverse: Past, Current and Future. Mathematics. 2022;11(1):96. https://doi.org/10.3390/math11010096

42. Kaddoura S, Al Husseiny F. The rising trend of Metaverse in education: challenges, opportunities, and ethical considerations. PeerJ Computer Science. 2023;9:e1252. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1252

43. Uzun MM. Metaverse Governance. En: Metaverse. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023. p. 231–44. (Studies in Big Data; vol. 133). https://doi.org/10.1007/978-981-99-4641-9_16

44. Yang L. Recommendations for metaverse governance based on technical standards. Humanities and Social Sciences Communications. 2023;10(1):253. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01750-7

45. Vázquez Vidal V, Martínez Prats G. Desarrollo regional y su impacto en la sociedad mexicana. Región Científica. 2023;2(1):202336. https://doi.org/10.58763/rc202336

46. Bibri SE. The Social Shaping of the Metaverse as an Alternative to the Imaginaries of Data-Driven Smart Cities: A Study in Science, Technology, and Society. Smart Cities. 2022;5(3):832–74. https://doi.org/10.3390/smartcities5030043

47. Dolata M, Schwabe G. What is the Metaverse and who seeks to define it? Mapping the site of social construction. Journal of Information Technology. 2023;38(3):239–66. https://doi.org/10.1177/02683962231159927

48. Mesa Rave N, Hoechsmann M. Digital Divide and Bridges: Navigating COVID-19 in Colombian Education. American Journal of Distance Education. 2023;37(4):261–75. https://doi.org/10.1080/08923647.2023.2231809

49. Jiménez-Pitre I, Molina-Bolívar G, Gámez Pitre R. Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica. Región Científica. 2023;2(1):202358. https://doi.org/10.58763/rc202358

50. Mosco V. Into the Metaverse: Technical Challenges, Social Problems, Utopian Visions, and Policy Principles. Javnost - The Public. 2023;30(2):161–73. https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2200688

51. Barnidge M, Diehl T, Rojas H. Second Screening for News and Digital Divides. Social Science Computer Review. 2019;37(1):55–72. https://doi.org/10.1177/0894439317750840

52. Orozco Castillo EA. Experiencias en torno al emprendimiento femenino. Región Científica. 2022;1(1):20225. https://doi.org/10.58763/rc20225

53. Cifuentes G. The Will to Innovate in Colombia: ICT Policies as a Means for Improving Education. En: Handbook on ICT in Developing Countries. 1a ed. New York: River Publishers; 2022. p. 77–98. 10.1201/9781003338376-4

54. Ariza-Colpas PP, Piñeres-Melo MA, Morales-Ortega RC, Rodriguez-Bonilla AF, Butt-Aziz S, Naz S, et al. Tourism and Conservation Empowered by Augmented Reality: A Scientometric Analysis Based on the Science Tree Metaphor. Sustainability. 2023;15(24):16847. https://doi.org/10.3390/su152416847

55. McStay A. The Metaverse: Surveillant Physics, Virtual Realist Governance, and the Missing Commons. Philosophy & Technology. 2023;36(1):13. https://doi.org/10.1007/s13347-023-00613-y

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Curación de datos: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Análisis formal: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Investigación: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Metodología: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Administración del proyecto: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Recursos: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Software: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Supervisión: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Validación: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Visualización: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Redacción – borrador original: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Redacción – revisión y edición: Verenice Sánchez Castillo, Rolando Eslava Zapata, Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.