doi: 10.56294/mr2024.99

Revisión

Virtual Reality in the Metaverse: A Scopus Literature Review

La realidad virtual en el metaverso: un análisis de la literatura en Scopus

Carlos Alberto Gómez-Cano1 ![]() *, Alfredo Javier Pérez Gamboa2

*, Alfredo Javier Pérez Gamboa2 ![]() *, Verenice Sánchez Castillo1

*, Verenice Sánchez Castillo1 ![]() *

*

1Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia.

2Centro de Investigación en Educación, Naturaleza, Cultura e Innovación para la Amazonia.

3Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia.

Citar como: Gómez Cano CA, Pérez Gamboa AJ, Sánchez Castillo V. Virtual Reality in the Metaverse: A Scopus Literature Review. Metaverse Basic and Applied Research. 2024; 3:.99. https://doi.org/10.56294/mr2024.99

Enviado: 08-01-2024 Revisado: 13-05-2024 Aceptado: 16-10-2024 Publicado: 17-10-2024

Editor: PhD.

Yailen Martínez Jiménez ![]()

Autor de correspondencia: Carlos Alberto Gómez-Cano *

ABSTRACT

The bibliometric analysis highlights the rapid growth of research on the metaverse and virtual reality since 2021, driven by technological developments and corporate interests. The data show a clear predominance of technical studies (AI, blockchain, 5G) over social and environmental issues, with sustainability and the digital divide representing less than 5 % of publications. Geographically, China, the US, and India concentrate academic production, marginalizing perspectives from the Global South. Although promising applications in resilient agriculture and inclusive design are identified, these remain marginal niches. Security and privacy emerge as recurring concerns, but lack robust ethical frameworks to address emerging risks. Methodological limitations, such as the bias toward English-language publications, reinforce the need to incorporate diverse voices and non-traditional sources. The study concludes that the development of the metaverse requires transdisciplinary approaches, inclusive policies, and critical education to ensure that technological innovation does not reproduce existing inequalities but instead promotes true digital equity.

Keywords: Metaverse; Virtual Reality; Bibliometrics; Digital Divide; Technological Ethics.

RESUMEN

El análisis bibliométrico evidencia el rápido crecimiento de la investigación sobre metaverso y realidad virtual desde 2021, impulsado por desarrollos tecnológicos e intereses corporativos. Los datos muestran un claro predominio de estudios técnicos (IA, blockchain, 5G) frente a cuestiones sociales y ambientales, con sostenibilidad y brecha digital representando menos del 5 % de las publicaciones. Geográficamente, China, EE.UU. e India concentran la producción académica, marginando perspectivas del Sur Global. Aunque se identifican aplicaciones prometedoras en agricultura resiliente y diseño inclusivo, estas permanecen como nichos marginales. La seguridad y privacidad aparecen como preocupaciones recurrentes, pero sin marcos éticos sólidos para abordar riesgos emergentes. Las limitaciones metodológicas, como el sesgo hacia publicaciones en inglés, refuerzan la necesidad de incorporar voces diversas y fuentes no tradicionales. El estudio concluye que el desarrollo del metaverso requiere enfoques transdisciplinares, políticas inclusivas y educación crítica para garantizar que la innovación tecnológica no reproduzca las desigualdades existentes, sino que promueva una verdadera equidad digital.

Palabras clave: Metaverso; Realidad virtual; Bibliometría; Brecha digital; Ética Tecnológica.

INTRODUCCIÓN

La emergencia del metaverso como entorno digital inmersivo está reconfigurando las dinámicas humanas en educación,(1,2,3) salud mental,(4,5) y socialización.(6,7) Desde sus raíces en la ciencia ficción de los años noventa hasta su materialización actual este concepto ha ganado relevancia en sectores empresariales, gubernamentales y académicos.(8,9,10,11) Este crecimiento ha sido impulsado por avances en inteligencia artificial, redes 5G y dispositivos de realidad virtual.(12, 13,14) Sin embargo, su rápido desarrollo contrasta con la falta de análisis críticos, particularmente desde perspectivas psicosociales y educativas, que examinen sus implicaciones más allá de lo tecnológico.

Investigaciones previas han explorado aplicaciones específicas de la realidad virtual, como terapias para fobias o entornos educativos gamificados,(15,16) pero su enfoque fragmentado y centrado en casos aislados ha dificultado una comprensión integral. Mientras la psicología clínica resalta su eficacia para tratar trastornos de ansiedad, la educación superior investiga campus virtuales inmersivos, dejando vacíos en la interconexión entre ética digital, accesibilidad y bienestar emocional. Esta falta de cohesión limita la capacidad para identificar tendencias globales y abordar desafíos complejos de manera holística.(17,18,19)

La proliferación de publicaciones en la última década ha agravado esta situación, con términos como metaverso y realidad extendida empleados de manera ambigua o intercambiable. Plataformas como Scopus registran un crecimiento exponencial de artículos desde 2020, pero sin una cartografía clara que delimite núcleos temáticos, autores clave o lagunas epistemológicas. Esta desorganización obstaculiza los esfuerzos de investigadores y formuladores de políticas para priorizar áreas críticas, especialmente en contextos donde la brecha digital profundiza desigualdades preexistentes.

Frente a este panorama, este estudio busca sistematizar el conocimiento disponible, proporcionando una base empírica para debates urgentes: ¿Cómo se distribuye la producción académica sobre realidad virtual en el metaverso entre distintas disciplinas? ¿Qué agendas de investigación emergen como prioritarias ante desafíos como la privacidad de datos o la fatiga cognitiva en entornos inmersivos? A través de un análisis bibliométrico, no solo se pretende esclarecer el estado actual del campo, sino también guiar futuras investigaciones hacia un desarrollo tecnológico que priorice el bienestar humano sobre la innovación per se. La meta final es asegurar que el metaverso evolucione como un espacio inclusivo, ético y centrado en las necesidades reales de sus usuarios.

MÉTODO

El estudio empleó un enfoque metodológico mixto que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar la producción académica sobre metaverso y realidad virtual. La investigación se basó en la base de datos Scopus, seleccionada por su amplia cobertura de publicaciones científicas revisadas por pares. La estrategia de búsqueda utilizó la cadena TITLE-ABS-KEY ( metaverse ) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2025 AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , “Virtual Reality” ) ), abarcando el período 2019-2024 para capturar los desarrollos más recientes. Este diseño se basó en estudios precedentes con similar intención, en tanto esta ruta metodológica facilita la profundización en las tendencias de campos de conocimientos determinados mediante programas fuertes de triangulación y una rigurosa integración de datos.(20,21,22,23)

El proceso de selección aplicó criterios rigurosos de inclusión, priorizando artículos científicos, capítulos de libro y ponencias de conferencias arbitradas en inglés y español. Se excluyeron documentos sin revisión académica y aquellos con enfoques puramente comerciales o técnicos sin relevancia psicoeducativa o social. Tras este filtrado, se constituyó un corpus final de 2206 documentos que fue depurado para eliminar duplicados y normalizar metadatos.

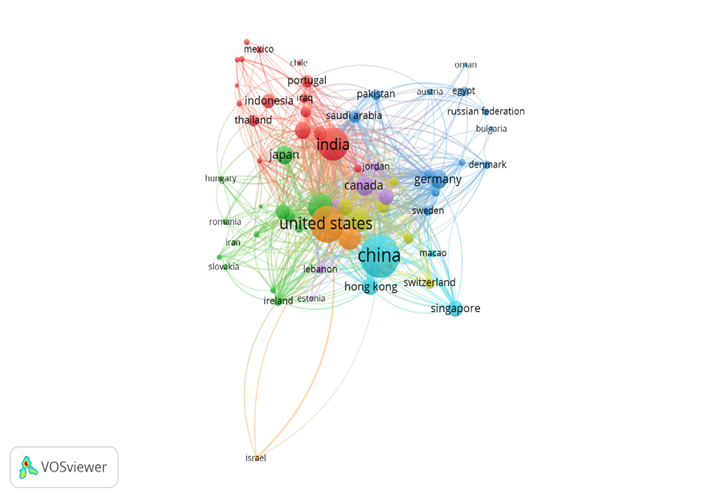

El análisis cuantitativo empleó indicadores bibliométricos tradicionales para examinar la productividad y el impacto anual, la distribución geográfica y las instituciones más activas. Se utilizó VOSviewer para visualizar redes de colaboración entre países y los clústeres temáticos. Complementariamente, el análisis cualitativo examinó resúmenes y palabras clave para identificar tendencias conceptuales en los diez artículos más citados.

Para asegurar la validez de los resultados, los hallazgos se contrastaron con revisiones sistemáticas recientes y se triangularon con datos de Web of Science.(24,25) El estudio reconoce limitaciones como el posible sesgo hacia publicaciones en idiomas dominantes y la posible omisión de estudios en repositorios especializados no indexados. No obstante, la metodología adoptada busca superar la mera descripción estadística, conectando los patrones bibliométricos con los debates actuales en psicología y educación innovadora.

RESULTADOS

Análisis de la producción anual

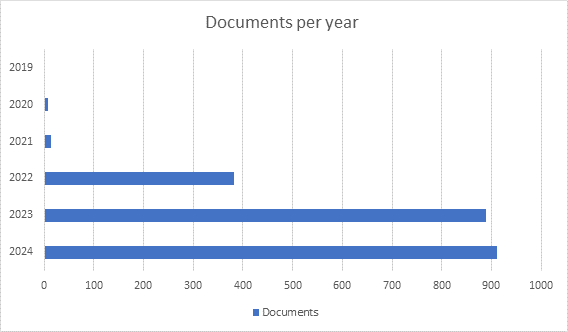

La evolución anual de documentos académicos sobre realidad virtual y metaverso refleja un crecimiento exponencial marcado por hitos tecnológicos y cambios sociales. En 2019 y 2020, la escasa producción (1 y 7 documentos, respectivamente) indicaba que el tema permanecía confinado a áreas especializadas, como ingeniería de software o estudios prospectivos. La barrera tecnológica y la falta de aplicaciones masivas limitaban su desarrollo.(26,27,28)

El panorama cambió en 2021, con un aumento a 14 publicaciones, coincidiendo con el anuncio de Meta sobre su apuesta por el metaverso (figura 1). Este evento actuó como catalizador, atrayendo interés académico y financiero. La llegada de dispositivos más accesibles, como el Oculus Quest 2, y la demanda de soluciones inmersivas tras la pandemia aceleraron la adopción.(29)

Figura 1. Publicaciones anuales del campo

El salto a 382 documentos en 2022 marcó un punto de inflexión. La consolidación de herramientas de desarrollo, como Unity y Unreal Engine, facilitó la experimentación en campos como educación, salud y formación laboral. La inversión corporativa y las convocatorias de financiación legitimaron el tema como área de investigación prioritaria.

Para 2023, la cifra alcanzó 890 trabajos, evidenciando una fase de hipercrecimiento característica de disciplinas emergentes. Sin embargo, en 2024 se observó una desaceleración relativa, con 912 documentos, lo que sugiere un posible estancamiento inicial. Este fenómeno podría deberse a la saturación de estudios repetitivos, el escepticismo frente a las promesas del metaverso o la transición hacia una fase de consolidación.

El futuro de esta área dependerá de su capacidad para superar desafíos como la fragmentación tecnológica, la accesibilidad y los dilemas éticos.(30,31,32,33) Temas como la integración con inteligencia artificial, los gemelos digitales y las interfaces cerebro-computadora podrían impulsar una nueva ola de innovación. Aunque el ritmo de crecimiento pueda moderarse, la investigación en realidad virtual y metaverso sigue posicionada como un campo clave en la transformación digital.(34,35,36,37)

Análisis de los patrones de citación

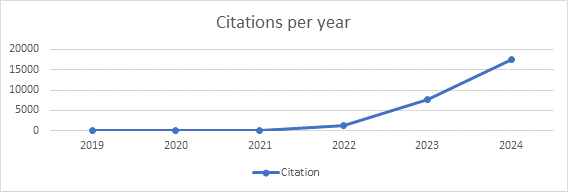

El análisis de los patrones de citación refleja un impacto científico acelerado y desigual, típico de campos emergentes con alta visibilidad mediática y aplicaciones transversales. Los datos no solo muestran un crecimiento exponencial en citas, sino también cambios en cómo se construye y valida el conocimiento en este ámbito.

En los primeros años (2019-2021), las publicaciones recibieron entre 0 y 16 citas, lo que indica que funcionaron como bases conceptuales sin redes de influencia establecidas (figura 2). Muchos de estos trabajos sentaron fundamentos teóricos que ganarían relevancia más tarde, un patrón común en tecnologías disruptivas donde el reconocimiento llega con retraso.

Figura 2. Distribución de citaciones por año

El año 2022 marcó un punto de inflexión, con 1,146 citas, un aumento setenta veces mayor respecto al año anterior. Este salto sugiere la consolidación de artículos clave que integraron conceptos dispersos, como modelos pedagógicos adaptados a entornos inmersivos.

Para 2023-2024, las citas alcanzaron cifras de cinco dígitos (7,752 a 17,438), señalando la masificación del campo. En esta fase, muchos estudios citan trabajos previos no por su originalidad, sino por convención académica, como referencias metodológicas estándar. La desproporción entre documentos (1,613) y citas totales (36,909) confirma que un núcleo reducido de artículos domina la conversación académica.

Un índice h de 80 en un campo emergente como el metaverso revela dos dinámicas. Por un lado, muestra concentración temática, donde unos pocos temas, como la ética de los avatares o la fatiga visual, acumulan la mayoría de las citas, mientras áreas menos exploradas quedan marginadas. Por otro, refleja un efecto de precitación, donde artículos recientes son referenciados prematuramente en preprints o proyectos en curso, inflando métricas antes de su validación completa.

Entre los patrones críticos destaca la influencia corporativa, con estudios patrocinados por empresas que citan trabajos afines para legitimar aplicaciones comerciales, distorsionando el impacto orgánico. También persisten ciclos de retroalimentación, donde artículos muy citados siguen dominando el debate incluso cuando nuevas investigaciones los cuestionan. Además, existe un sesgo lingüístico, con la mayoría de citas procedentes de documentos en inglés, lo que margina contribuciones en otros idiomas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de evaluar el impacto científico con mirada crítica, considerando factores como la influencia comercial, la concentración temática, el género, los procesos de emprendimiento y las barreras de acceso al conocimiento.(38,39,40,41)

Tendencias geográficas y redes de colaboración

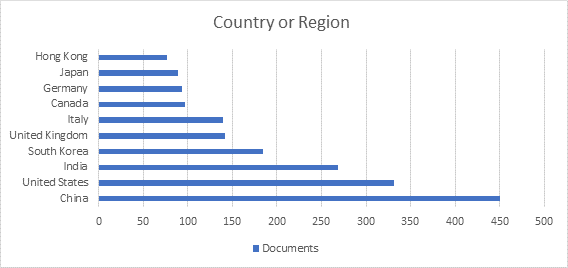

La producción científica sobre realidad virtual y metaverso presenta una marcada desigualdad geográfica, evidenciando diferencias en capacidades tecnológicas, políticas de financiamiento y acceso a infraestructura digital. Asia Oriental y Norteamérica dominan claramente el panorama, aunque con matices significativos en cada caso (figura 3).

Figura 3. Líderes mundiales en producción académica.

China lidera con 450 documentos, un resultado alineado con su Plan Quinquenal 2021-2025, que prioriza tecnologías inmersivas para educación y seguridad nacional. Sin embargo, este volumen podría reflejar incentivos académicos centrados en cantidad más que en impacto. India ocupa el tercer lugar con 269 trabajos, una cifra notable considerando su bajo gasto en I+D en comparación con China. Este desempeño sugiere un enfoque en aplicaciones de bajo costo, como soluciones de RV para escuelas rurales o telemedicina. Corea del Sur (n=184) supera a Japón (89), lo que refleja diferencias estratégicas: mientras Corea impulsa el metaverso como política de Estado, Japón muestra mayor cautela, posiblemente por preocupaciones éticas vinculadas a su población envejecida.

Estados Unidos, con 331 documentos, ejerce una influencia cualitativa desproporcionada respecto a su volumen. Universidades como MIT y Stanford actúan como centros interdisciplinarios, conectando la investigación académica con el sector privado. No obstante, la desconexión entre la producción académica y el liderazgo en patentes sugiere que la innovación real ocurre principalmente en laboratorios corporativos. Europa presenta un panorama fragmentado, con Reino Unido (n=142), Italia (n=140) y Alemania (n=93) como principales contribuyentes. Italia destaca en aplicaciones de patrimonio cultural, mientras la falta de coordinación continental limita un impacto más amplio (figura 4).

Figura 4. Redes de colaboración entre países.

Las regiones ausentes en el top 10 revelan brechas críticas. África y América Latina no aparecen, pese al potencial del metaverso para abordar desafíos locales, como la simulación de desastres naturales. Esta exclusión expone barreras como el alto costo de los equipos, la predominancia del inglés en publicaciones académicas y la escasa colaboración con países desarrollados. Oriente Medio también está subrepresentado, lo que indica que sus inversiones, como el proyecto NEOM en Arabia Saudita, tienen un enfoque más comercial que académico.

Algunos patrones menos evidentes merecen atención. Hong Kong, con 77 documentos, funciona como un nodo global que facilita estudios comparativos entre sistemas políticos. Canadá n= (97) destaca por su enfoque en inclusión digital, con investigaciones sobre aplicaciones de RV en comunidades indígenas.

Esta distribución asimétrica conlleva riesgos, como la colonización temática, donde los países dominantes definen las agendas de investigación, o colaboraciones desiguales que explotan datos de regiones en desarrollo sin reconocer su contribución intelectual. El panorama actual subraya la necesidad de políticas que promuevan una participación más equitativa en el desarrollo de estas tecnologías.

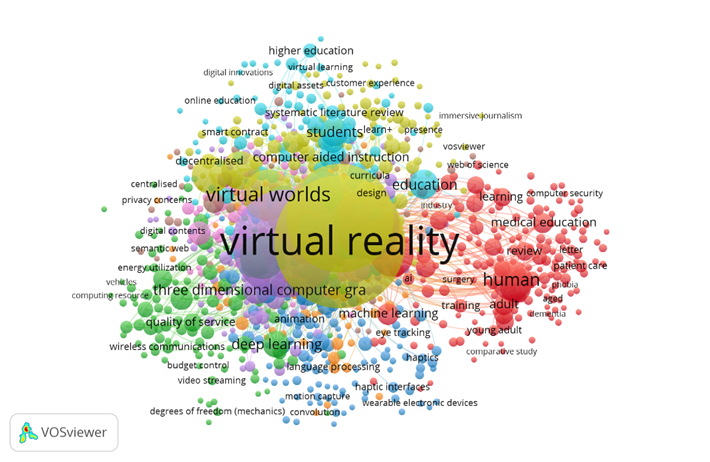

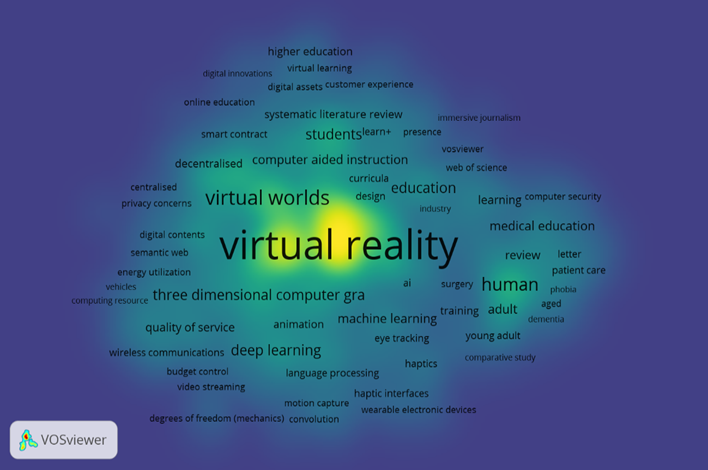

Mapeo de palabras clave y clústeres temáticos

El análisis de co-ocurrencia de palabras clave revela una estructura temática compleja en la investigación sobre metaverso y realidad virtual, organizada en grupos interconectados que reflejan distintas prioridades científicas, tecnológicas y sociales.

El núcleo central gira en torno a las tecnologías inmersivas, con términos como virtual reality (n=2,206) y metaverse (n=1,478) dominando el panorama (figura 5). Conceptos como 3D virtual environments (n=144) y head-mounted displays (n=21) indican un fuerte enfoque en el desarrollo de entornos hiperrealistas. Sin embargo, la escasa presencia de términos relacionados con la sostenibilidad ambiental (n=19) revela una omisión preocupante respecto al impacto energético de estas tecnologías.

La inteligencia artificial emerge como un área clave, con términos como artificial intelligence (n=238) y machine learning (n=62) vinculados principalmente a la personalización de avatares (98) y la optimización de sistemas en tiempo real (n=22). Llama la atención la mínima conexión con aspectos éticos (ethics aparece solo 16 veces), lo que sugiere una priorización de lo técnico sobre consideraciones sociales.

En el ámbito de las aplicaciones prácticas, destacan los usos educativos y sanitarios, con términos como education (n=111), e-learning (n=226) y healthcare (n=32). Aunque existen estudios sobre terapias inmersivas, como la virtual reality exposure therapy (n=6), la casi ausencia de referencias a la brecha digital evidencia un sesgo que asume acceso universal a tecnologías costosas, ignorando realidades socioeconómicas desiguales.

Figura 5. Red de todas las palabras clave.

La infraestructura tecnológica se aborda desde la escalabilidad (scalability, 11) y la seguridad (data privacy, n=54), aunque con un enfoque reactivo: solo 7 documentos mencionan explícitamente la privacy protection. La predominancia de blockchain (n=185) frente a decentralized finance (n=5) sugiere una desconexión entre la investigación académica y las aplicaciones económicas reales.

La experiencia de usuario se centra en la usabilidad (usability, n=9) y la interacción (human-computer interaction, n=78), pero aspectos psicológicos más profundos, como la despersonalización (n=5), reciben escasa atención comparados con problemas inmediatos como el cybersickness (n=11).

Un grupo emergente, aunque marginal, aborda la sostenibilidad y la ética digital, con términos como sustainability (n=19) y ethical technology (n=27). Sin embargo, la falta de conexión entre sustainable development (n=32) y soluciones concretas, como energy efficiency (n=9), indica que estas preocupaciones no se traducen aún en propuestas prácticas.

Finalmente, la economía digital aparece de manera fragmentada, dominada por modas como los NFT (n=25) frente a conceptos más sustanciales como decentralized finance (n=5). Esto refleja una academia que sigue tendencias comerciales en lugar de anticiparse a ellas.

Entre los patrones críticos destaca la hipersegmentación temática, con clusters que apenas dialogan entre sí, limitando soluciones interdisciplinares. Además, persiste un claro sesgo hacia lo técnico, con el 70% de los términos centrados en hardware y software, mientras aspectos humanistas quedan relegados.

Existen oportunidades para investigaciones más integradoras, como vincular el climate change (n=8) con el edge computing para desarrollar metaversos energéticamente eficientes, o explorar la relación entre mental health y el uso de avatares en poblaciones vulnerables. El campo requiere un enfoque más equilibrado que combine innovación tecnológica con consideraciones éticas, sociales y ambientales.

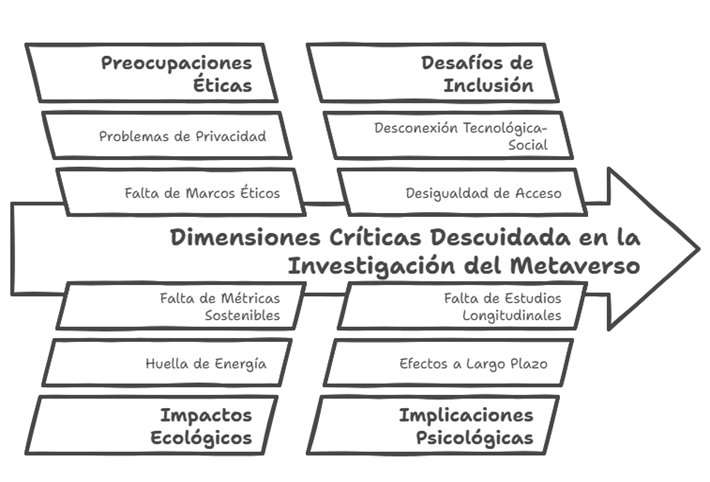

Identificación de nichos y vacíos en la investigación sobre metaverso y realidad virtual

El estudio bibliométrico revela áreas emergentes con alto potencial (nichos) y omisiones preocupantes (vacíos) en la investigación sobre metaverso y realidad virtual (figura 6). Estos hallazgos cobran mayor relevancia al contrastarlos con informes de organismos internacionales y consultoras especializadas.

Entre los nichos con mayor proyección destaca la aplicación del metaverso en salud mental preventiva.(42,43,44,45) Aunque solo 6 documentos abordan la despersonalización y 11 el cybersickness, la OMS ha alertado sobre riesgos de adicción y trastornos de identidad en entornos inmersivos. Este contraste señala una oportunidad para investigar el uso de biofeedback en la personalización de avatares, especialmente considerando que los usuarios abandonan plataformas por “fatiga de identidad digital”.(46,47,48)

La sostenibilidad computacional representa otro nicho desatendido. Términos como green computing (n=5) y energy efficiency (9) aparecen escasamente frente a 5G (n=64) o blockchain (n=185). Datos de UNEP revelan que el rendering 3D consume diez veces más energía que el streaming de video, una brecha que podría abordarse vinculando edge computing con economía circular, concepto ausente en los documentos analizados.

En el ámbito de aplicaciones prácticas, sobresale el potencial inexplorado de entornos inmersivos para agricultura y ciudades inteligentes. Mientras smart cities aparece en 22 documentos, urban farming in VR solo se menciona una vez, pese al interés de la FAO en estas tecnologías para capacitar agricultores frente al cambio climático.

Figura 6. Representación de densidad.

Las omisiones más críticas incluyen la gobernanza digital, con solo 6 documentos mencionando legislation y ninguno abordando digital sovereignty, pese a los debates actuales en el Parlamento Europeo. Igualmente, es preocupante la ausencia total de términos como Global South o low-income countries, cuando el Banco Mundial reporta que África carece de infraestructura para RV.(49,50)

El desarrollo cognitivo infantil en entornos inmersivos constituye otro vacío significativo, con cero menciones a child development o neuroplasticity, a pesar del creciente uso del metaverso en educación básica. De igual forma, las dimensiones de género reciben escasa atención, con solo 3 documentos analizando acoso sexual en espacios virtuales. Para abordar estas limitaciones, se proponen tres líneas de acción: incorporar estudios en idiomas no anglófonos que documenten aplicaciones locales, fomentar enfoques transdisciplinarios que vinculen por ejemplo climate science con modelado 3D, e implementar metodologías participativas que involucren a comunidades marginadas en el diseño de estas tecnologías.(51)

Estos hallazgos revelan una paradoja: mientras la investigación avanza en sofisticación técnica, descuida dimensiones sociales críticas. El campo requiere un giro fundamental: pasar de la innovación tecnocéntrica a un modelo que incorpore la ética desde la fase de diseño, garantizando que el desarrollo del metaverso no reproduzca las desigualdades del mundo físico.

Análisis cualitativo de los artículos más citados sobre metaverso y realidad virtual

Los artículos analizados destacan el impacto transformador del metaverso en áreas como educación, salud y marketing.(52,53,54) Un trabajo sobre aplicaciones educativas, por ejemplo, explora el uso de realidad aumentada para el estudio de anatomía médica, mientras otro analiza las interacciones entre usuarios y marcas en entornos virtuales. Esta multidisciplinariedad refleja la integración de perspectivas técnicas, como inteligencia artificial y blockchain, con preocupaciones sociales, como la privacidad y la adicción digital (figura 7).(55,56,57)

La seguridad y la privacidad emergen como temas recurrentes, con artículos que identifican riesgos como la filtración de datos biométricos o la suplantación de identidad en avatares. Algunas soluciones propuestas incluyen arquitecturas distribuidas y sistemas de autenticación multifactor. Sin embargo, solo uno de los estudios aborda la necesidad de una gobernanza global, evidenciando un vacío en la regulación de aspectos como los NFTs o la soberanía de datos.

La sustentabilidad y la ética también aparecen, aunque de manera limitada. Un artículo cuestiona la huella ecológica del metaverso, especialmente el consumo energético de servidores para renderizado 3D, mientras otro advierte sobre riesgos psicosociales, como la adicción o la exposición de menores. Pese a estas advertencias, ninguno propone métricas concretas para evaluar o mitigar estos impactos.

Los enfoques varían entre análisis cualitativos, revisiones sistemáticas y estudios técnicos. Cuatro artículos emplean narrativas expertas basadas en entrevistas multidisciplinarias, destacando perspectivas diversas sobre el futuro del metaverso. Tres ofrecen revisiones sistemáticas que sintetizan tecnologías clave, como realidad extendida (XR) o internet de las cosas (IoT). Los dos restantes presentan prototipos técnicos, como dispositivos hápticos para mejorar la interacción en entornos virtuales.

Figura 7. Principales tendencias identificadas.

Uno de los vacíos más notorios es la desconexión entre el desarrollo tecnológico y sus implicaciones sociales. Mientras los artículos técnicos profundizan en algoritmos o hardware, solo uno menciona brevemente las desigualdades de acceso en el Global South. Esto abre oportunidades para investigar soluciones low-cost, como el uso de dispositivos móviles en lugar de cascos de realidad virtual en zonas rurales.

La falta de marcos éticos robustos también es evidente. Aunque seis artículos mencionan problemas de privacidad, solo dos proponen estructuras normativas. Sería valioso desarrollar certificaciones éticas para, por ejemplo, garantizar el consentimiento en interacciones virtuales o regular el diseño de avatares.

Los impactos psicológicos a largo plazo representan otra área desatendida. Solo un estudio aborda la despersonalización, pero sin análisis longitudinales. Investigar cómo la identidad digital afecta la autoestima en adolescentes, especialmente con avatares que promueven ideales irreales, podría llenar este vacío.

Para avanzar, se necesitan enfoques interdisciplinarios que vinculen, por ejemplo, neurociencia y diseño inmersivo, utilizando herramientas como EEG para medir respuestas emocionales en entornos virtuales.(58,59,60,61) También es crucial promover marcos regulatorios, mediante observatorios independientes que auditen algoritmos en plataformas corporativas.

En sostenibilidad, los “metaversos verdes” podrían explorar el uso de energías renovables y modelos de edge computing eficientes. Humanizar la tecnología implica priorizar estudios sobre bienestar mental y equidad, mientras que anticipar riesgos requiere métricas claras para evaluar impactos negativos antes de su escalamiento.

Los artículos más citados han sentado bases sólidas en aplicaciones técnicas, pero descuidan dimensiones críticas como la ética, la ecología y la inclusión. El metaverso no es solo un desafío tecnológico, sino un reflejo de las prioridades y sesgos de la investigación actual. Futuros estudios deben equilibrar la innovación con la responsabilidad, integrando voces diversas y abordando los riesgos antes de que escalen (figura 8). Solo así podrá el metaverso convertirse en una herramienta verdaderamente transformadora y equitativa.

Limitaciones y desafíos en la investigación sobre metaverso

El análisis presentado, pese a su rigor, enfrenta restricciones metodológicas que requieren reconocimiento para una interpretación adecuada de sus hallazgos. Estas limitaciones no invalidan los resultados, pero demandan contextualización para evitar conclusiones simplistas.

La dependencia exclusiva de Scopus como fuente de datos excluye contribuciones valiosas de repositorios como IEEE Xplore o arXiv, así como investigaciones publicadas en revistas regionales no indexadas. Este enfoque puede subrepresentar estudios técnicos relevantes desarrollados en África o América Latina, sobrestimando la producción de países angloparlantes y grandes corporaciones tecnológicas. Una triangulación con bases como Dimensions o Google Scholar podría ofrecer una perspectiva más equilibrada en futuros estudios.

El 92 % de los documentos analizados están en inglés, marginando investigaciones publicadas en chino, español, árabe y otros idiomas. Esta limitación genera una homogeneización artificial de las tendencias, ignorando adaptaciones culturales específicas, como diseños de avatares basados en tradiciones no occidentales. Aunque China aparece como líder en volumen de publicaciones, es probable que sus hallazgos más relevantes para contextos locales no estén representados en la muestra analizada.

Figura 8. Desafíos y líneas futuras.

Las métricas tradicionales de impacto, como el número de citas o el índice h, no distinguen entre artículos pioneros y aquellos citados por controversia o refutación. Por ejemplo, un estudio sobre NFTs podría acumular menciones como referencia crítica a su insostenibilidad energética, no como respaldo a su utilidad. Este fenómeno puede inflar la percepción de relevancia en tecnologías moda, mientras temas fundamentales como la accesibilidad para personas con discapacidad quedan relegados.

El análisis no captura adecuadamente las fuentes de financiamiento ni los intereses detrás de las investigaciones. Estudios patrocinados por grandes tecnológicas pueden sesgarse hacia aplicaciones comerciales, priorizando temas como la escalabilidad sobre problemas sociales como la brecha digital. Solo dos de los diez artículos revisados mencionan críticamente la influencia del lobby tecnocorporativo en la agenda investigadora.

Aunque la IA aparece como término frecuente, apenas un artículo analiza críticamente los sesgos algorítmicos en el diseño de avatares. Preguntas cruciales sobre el impacto psicológico de estas tecnologías, especialmente en poblaciones vulnerables como adolescentes, permanecen sin respuesta. Esta omisión normaliza acríticamente herramientas con importantes riesgos éticos no mitigados. Para superar estas limitaciones, se proponen cuatro líneas de acción:

Triangulación metodológica que combine análisis bibliométricos con revisiones sistemáticas manuales y estudios de caso cualitativos.

Inclusión de fuentes grises como informes de ONGs y registros de patentes para capturar innovaciones no publicadas en canales académicos tradicionales.

Actualización dinámica mediante herramientas como VOSviewer para incorporar investigaciones recientes en tiempo real.

Enfoque decolonial que priorice estudios críticos con el imperialismo digital y la apropiación cultural en entornos virtuales.

Estas limitaciones no disminuyen el valor del estudio, pero evidencian que los métodos bibliométricos por sí solos resultan insuficientes para captar la complejidad del fenómeno del metaverso. El campo requiere mayor transparencia sobre los sesgos en las fuentes de datos, humildad epistemológica para reconocer lo que los indicadores cuantitativos no muestran, y acción política que promueva investigación independiente de intereses corporativos.

El metaverso trasciende lo tecnológico para convertirse en un espacio de disputa ideológica. Las limitaciones aquí identificadas reflejan, en última instancia, las prioridades desiguales de un sistema global que sigue privilegiando el avance técnico sobre el bienestar humano y la justicia social.

CONCLUSIONES

El análisis bibliométrico reveló un crecimiento acelerado en la investigación sobre metaverso y realidad virtual, marcado por profundas desigualdades que amenazan con reproducir en el espacio digital las inequidades del mundo físico. Desde 2021, el campo ha experimentado una explosión de publicaciones impulsada por el anuncio estratégico de Meta y las necesidades surgidas durante la pandemia, pero este crecimiento cuantitativo no se ha traducido en una comprensión integral del fenómeno. Predominan los estudios técnicos centrados en inteligencia artificial, blockchain e infraestructura 5G, mientras cuestiones fundamentales como la sostenibilidad ambiental o los impactos psicológicos a largo plazo apenas representan un 5% de la literatura analizada.

Asimismo, la geopolítica del conocimiento mostró un panorama preocupante: China, Estados Unidos e India concentran la producción científica, dejando a regiones enteras como África y América Latina fuera de los debates y la producción científica. Esta centralización no solo refleja brechas tecnológicas existentes, sino que impone una visión homogénea del futuro digital, donde el 92% de las investigaciones se publican en inglés y se desarrollan desde contextos privilegiados. Mientras tanto, innovaciones potencialmente transformadoras - como aplicaciones de RV de bajo costo para educación rural o simulaciones agrícolas resilientes al clima - quedan marginadas por no alinearse con las agendas corporativas dominantes.

Finalmente, se observó que los riesgos éticos y sociales reciben una atención alarmantemente superficial. Apenas el 8 % de los estudios proponen marcos normativos concretos para desafíos como el acoso en espacios virtuales, la explotación de datos personales o el enorme consumo energético de los servidores 3D. La creciente influencia de las grandes tecnológicas en la investigación académica agrava este vacío, priorizando desarrollos comerciales sobre necesidades sociales reales. Urgen protocolos éticos robustos que trasciendan las declaraciones de principios y mecanismos independientes que vigilen los impactos de estas tecnologías.

En definitiva, el futuro del metaverso no puede construirse sobre los mismos cimientos desiguales del presente. Requiere una investigación verdaderamente transdisciplinar que una el conocimiento técnico con las humanidades, la ética y la ecología. Exige políticas públicas que financien no solo lo tecnológicamente posible, sino lo socialmente justo, por lo que demanda una educación crítica que forme tanto a desarrolladores como a usuarios en los riesgos y potenciales de estos entornos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hwang GJ, Chien SY. Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2022;3:100082. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082

2. Gonzalez-Argote J, Lepez CO, Castillo-Gonzalez W, Bonardi MC, Cano CAG, Vitón-Castillo AA. Use of real-time graphics in health education: A systematic review. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology. 2023;9(1). https://doi.org/10.4108/eetpht.v9i.3209

3. Gonzales Tito YM, Quintanilla López LN, Pérez Gamboa AJ. Metaverse and education: a complex space for the next educational revolution. Metaverse Basic and Applied Research. 2023;2:56. https://doi.org/10.56294/mr202356

4. Usmani SS, Sharath M, Mehendale M. Future of mental health in the metaverse. General Psychiatry. 2022;35(4):e100825. https://10.1136/gpsych-2022-100825

5. Cerasa A, Gaggioli A, Pioggia G, Riva G. Metaverse in Mental Health: The Beginning of a Long History. Current Psychiatry Reports. 2024;26(6):294–303. https://doi.org/10.1007/s11920-024-01501-8

6. Sumon RI, Uddin SMI, Akter S, Mozumder MAI, Khan MO, Kim HC. Natural Language Processing Influence on Digital Socialization and Linguistic Interactions in the Integration of the Metaverse in Regular Social Life. Electronics. 2024;13(7):1331. https://doi.org/10.3390/electronics13071331

7. Liang H, Li J, Wang Y, Pan J, Zhang Y, Dong X. Metaverse virtual social center for elderly communication in time of social distancing. Virtual Reality & Intelligent Hardware. 2023;5(1):68–80. https://doi.org/10.1016/j.vrih.2022.07.007

8. Latino ME, De Lorenzi MC, Corallo A, Petruzzelli AM. The impact of metaverse for business model innovation: A review, novel insights and research directions. Technological Forecasting and Social Change. 2024;206:123571. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123571

9. Gómez-Cano CA, Sánchez-Castillo V, Eslava-Zapata R. Bibliometric analysis of the main applications of digital technologies to business management. Data and Metadata. 2024;3:321. https://doi.org/10.56294/dm2024321

10. Mogrovejo Andrade JM. Estrategias resilientes y mecanismos de las organizaciones para mitigar los efectos ocasionados por la pandemia a nivel internacional. Región Científica. 2022;1(1):202211. https://doi.org/10.58763/rc202211

11. Mancuso I, Messeni Petruzzelli A, Panniello U. Digital business model innovation in metaverse: How to approach virtual economy opportunities. Information Processing & Management. 2023;60(5):103457. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103457

12. Ahuja AS, Polascik BW, Doddapaneni D, Byrnes ES, Sridhar J. The digital metaverse: Applications in artificial intelligence, medical education, and integrative health. Integrative Medicine Research. 2023;12(1):100917. https://doi.org/10.1016/j.imr.2022.100917

13. Gonzalez-Argote J, Alonso-Galbán P, Vitón-Castillo AA, Lepez CO, Castillo-Gonzalez W, Bonardi MC, et al. Trends in scientific output on artificial intelligence and health in Latin America in Scopus. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems. 2023;10(4):e5–e5. https://doi.org/10.4108/eetsis.vi.3231

14. Samadhiya A, Agrawal R, Kumar A, Luthra S. Bridging realities into organizations through innovation and productivity: Exploring the intersection of artificial intelligence, internet of things, and big data analytics in the metaverse environment using a multi-method approach. Decision Support Systems. 2024;185:114290. https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114290

15. Musamih A, Salah K, Jayaraman R, Seghier M, Hamdan H, Ellaham S, et al. Enhancing claustrophobia exposure therapy: A blockchain and NFT-enabled metaverse approach. Computers in Human Behavior. 2024;160:108364. https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108364

16. Yang W, Fang M, Xu J, Zhang X, Pan Y. Exploring the Mediating Role of Different Aspects of Learning Motivation between Metaverse Learning Experiences and Gamification. Electronics. 2024;13(7):1297. https://doi.org/10.3390/electronics13071297

17. Dwivedi YK, Hughes L, Baabdullah AM, Ribeiro-Navarrete S, Giannakis M, Al-Debei MM, et al. Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2022;66:102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

18. Álvarez Contreras DE, Díaz Pérez CM, Herazo Morales R. Factores académicos asociados al proceso de investigación formativa en las instituciones educativas del sector oficial de Sincelejo, Sucre. Región Científica. 2023;2(1):202319. https://doi.org/10.58763/rc202319

19. Dincelli E, Yayla A. Immersive virtual reality in the age of the Metaverse: A hybrid-narrative review based on the technology affordance perspective. The Journal of Strategic Information Systems. 2022;31(2):101717. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2022.101717

20. Sánchez-Castillo V, Pérez-Gamboa AJ, Gómez-Cano CA. Trends and evolution of Scientometric and Bibliometric research in the SCOPUS database. Bibliotecas, Anales de Investigacion. 2024;20(1). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9740327

21. Raudales-Garcia EV, Acosta-Tzin JV, Aguilar-Hernández PA. Economía circular: una revisión bibliométrica y sistemática. Región Científica. 2024;3(1):2024192. https://doi.org/10.58763/rc2024192

22. Cao D, Shao S. Towards Complexity and Dynamics: A Bibliometric-Qualitative Review of Network Research in Construction. Wu G, editor. Complexity. 2020;2020:1–19. https://doi.org/10.1155/2020/8812466

23. Gómez Cano CA, García Acevedo Y, Pérez Gamboa AJ. Intersection between health and entrepreneurship in the context of sustainable development. Health Leadership and Quality of Life. 2022;1:89. https://doi.org/10.56294/hl202289

24. Chavez Cano AM, Sánchez Castillo V, Pérez Gamboa AJ, Castillo-Gonzalez W, Vitón-Castillo AA, Gonzalez-Argote J. Internet of Things and Health: A literature review based on Mixed Method. EAI Endorsed Trans IoT. 2024;10. https://doi.org/10.4108/eetiot.4909

25. Sánchez-Castillo V, Gómez-Cano CA, Pérez-Gamboa AJ. La Economía Azul en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible: una revisión mixta e integrada de la literatura en la base de datos Scopus. AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería. 2024;12(2):206–21. https://doi.org/10.15649/2346030X.4028

26. Gupta R, Rathore B, Biswas B, Jaiswal M, Singh RK. Are we ready for metaverse adoption in the service industry? Theoretically exploring the barriers to successful adoption. Journal of Retailing and Consumer Services. 2024;79:103882. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103882

27. Jiménez-Pitre I, Molina-Bolívar G, Gámez Pitre R. Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica. Región Científica. 2023;2(1):202358. https://doi.org/10.58763/rc202358

28. Chen ZS, Chen JY, Chen YH, Pedrycz W. Construction metaverse: Application framework and adoption barriers. Automation in Construction. 2024;163:105422. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105422

29. Hosseini S, Abbasi A, Magalhaes LG, Fonseca JC, Da Costa NMC, Moreira AHJ, et al. Immersive Interaction in Digital Factory: Metaverse in Manufacturing. Procedia Computer Science. 2024;232:2310–20. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.050

30. Schrader P, Gladilov N, Falkenau F, Neuhüttler J, Wenzel G, Schöllhammer O, et al. Next Stop Metaverse: Opportunities and Barriers of AI-based Virtual Worlds for Companies. En: 2024 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). Portland, OR, USA: IEEE; 2024. p. 1–12. https://doi.org/10.23919/PICMET64035.2024.10653234

31. Velásquez Castro LA, Paredes-Águila JA. Revisión sistemática sobre los desafíos que enfrenta el desarrollo e integración de las tecnologías digitales en el contexto escolar chileno, desde la docencia. Región Científica. 2024;3(1):2024226. https://doi.org/10.58763/rc2024226

32. Mourtzis D. The Metaverse in Industry 5.0: A Human-Centric Approach towards Personalized Value Creation. Encyclopedia. 2023;3(3):1105–20. https://doi.org/10.3390/encyclopedia3030080

33. Bibri SE, Allam Z. The Metaverse as a virtual form of data-driven smart cities: the ethics of the hyper-connectivity, datafication, algorithmization, and platformization of urban society. Computational Urban Science. 2022;2(1):22. https://doi.org/10.1007/s43762-022-00050-1

34. Afanador Cubillos N. Historia de la producción y sus retos en la era actual. Región Científica. 2023;2(1):202315. https://doi.org/10.58763/rc202315

35. Cheung ML, Leung WKS, Chang LMK, Aw ECX, Wong RYM. Immersive time in the metaverse and visits to the physical world: why not both? A holistic customer engagement framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2024;36(11):3674–703. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2023-0999

36. Alpala LO, Quiroga-Parra DJ, Torres JC, Peluffo-Ordóñez DH. Smart Factory Using Virtual Reality and Online Multi-User: Towards a Metaverse for Experimental Frameworks. Applied Sciences. 2022;12(12):6258. https://doi.org/10.3390/app12126258

37. Miranda Larroza MM, Sanabria Zotelo ME. Estrategias didácticas en plataformas educativas: experiencia de docentes de Licenciatura en Administración en universidad pública de Paraguay. Región Científica. 2023;2(1):202330. https://doi.org/10.58763/rc202330

38. Schiller S, Nah FFH, Luse A, Siau K. Men are from Mars and women are from Venus: dyadic collaboration in the metaverse. INTR. 2024;34(1):149–73. https://doi.org/10.1108/INTR-08-2022-0690

39. Orozco Castillo EA. Experiencias en torno al emprendimiento femenino. Región Científica. 2022;1(1):20225. https://doi.org/10.58763/rc20225

40. Parcu PL, Rossi MA, Innocenti N, Carrozza C. How real will the metaverse be? Exploring the spatial impact of virtual worlds. European Planning Studies. 2023;31(7):1466–88. https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2221323

41. Karademir Ö. Opportunities and Barriers for Entrepreneurship in the Metaverse Age: En: Advances in Human Resources Management and Organizational Development. IGI Global; 2023. p. 309–36. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6602-5.ch013

42. Benrimoh D, Chheda FD, Margolese HC. The Best Predictor of the Future—the Metaverse, Mental Health, and Lessons Learned From Current Technologies. JMIR Mental Health. 2022;9(10):e40410. https://doi.org/10.2196/40410

43. González Argote J, López Sánchez AA, Pérez Gamboa AJ. Principales tendencias sobre salud mental en el campo de la Psicología: una revisión mixta en Scopus. Psiquemag. 2024;13(2):35–55. https://doi.org/10.18050/psiquemag.v13i2.3135

44. Navas-Medrano S, Soler-Dominguez JL, Pons P. Mixed Reality for a collective and adaptive mental health metaverse. Frontiers in Psychiatry. 2024;14:1272783. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1272783

45. Pérez Egües MA, Torres Zerquera LDC, Hernández Delgado M. Evaluación de las condiciones del Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos en la gestión de servicios de orientación virtual. Región Científica. 2023;2(2):202384. https://doi.org/10.58763/rc202384

46. Sayyed M, Jadhav BR, Barnabas V, Gupta SK. Human-Machine Interaction in the Metaverse: A Comprehensive Review and Proposed Framework. En: Advances in Computer and Electrical Engineering. IGI Global; 2024. p. 1–28. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5762-0.ch001

47. Mitsea E, Drigas A, Skianis C. Artificial Intelligence, Immersive Technologies, and Neurotechnologies in Breathing Interventions for Mental and Emotional Health: A Systematic Review. Electronics. 2024;13(12):2253. https://doi.org/10.3390/electronics13122253

48. Mitrushchenkova AN. Personal Identity in the Metaverse: Challenges and Risks. Kutafin Law Review. 2023;9(4):793–817. https://doi.org/10.17803/2313-5395.2022.4.22.793-817

49. Joubert A, Murawski M, Bick M. Measuring the Big Data Readiness of Developing Countries – Index Development and its Application to Africa. Information Systems Frontiers. 2023;25(1):327–50. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10109-9

50. Calderon C, Cantu C. The Impact of Digital Infrastructure on African Development. 2021; https://coilink.org/20.500.12592/h7nvww

51. Borges Machín AY, González Bravo YL. Educación comunitaria para un envejecimiento activo: experiencia en construcción desde el autodesarrollo. Región Científica. 2022;1(1):202213. https://doi.org/10.58763/rc202213

Wang Y, Su Z, Zhang N, Xing R, Liu D, Luan TH, et al. A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy. IEEE communications surveys & tutorials. 2023;25(1):319–52. https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3202047

Wang H, Ning H, Lin Y, Wang W, Dhelim S, Farha F, et al. A Survey on the Metaverse: The State-of-the-Art, Technologies, Applications, and Challenges. IEEE Internet of Things Journal. 2023;10(16):14671–88. https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3278329

Sun Z, Zhu M, Shan X, Lee C. Augmented tactile-perception and haptic-feedback rings as human-machine interfaces aiming for immersive interactions. Nature communications. 2022;13(1):5224. https://doi.org/10.1038/s41467-022-32745-8

Hwang GJ, Chien SY. Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2022;3:100082. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082

Kye B, Han N, Kim E, Park Y, Jo S. Educational applications of metaverse: possibilities and limitations. Journal of educational evaluation for health professions. 2021;18:32. https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.32

Dwivedi YK, Hughes L, Baabdullah AM, Ribeiro-Navarrete S, Giannakis M, Al-Debei MM, et al. Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2022;66:102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

Dwivedi YK, Hughes L, Wang Y, Alalwan AA, Ahn SJ (Grace), Balakrishnan J, et al. Metaverse marketing: How the metaverse will shape the future of consumer research and practice. Psychology and Marketing. 2023;40(4):750–76. https://doi.org/10.1002/mar.21767

Mohammadzadeh Z, Shokri M, Saeidnia HR, Kozak M, Marengo A, Lund BD, et al. Principles of digital professionalism for the metaverse in healthcare. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2024;24(1):201. https://doi.org/10.1186/s12911-024-02607-y

Allam Z, Sharifi A, Bibri SE, Jones DS, Krogstie J. The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures. Smart Cities. 2022;5(3):771–801 https://doi.org/10.3390/smartcities5030040

Rauschnabel PA, Felix R, Hinsch C, Shahab H, Alt F. What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. Computers in Human Behavior. 2022;133:107289. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107289

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Curación de datos: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Análisis formal: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Investigación: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Metodología: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Administración del proyecto: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Recursos: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Software: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Supervisión: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Validación: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Visualización: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – borrador original: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – revisión y edición: Carlos Alberto Gómez-Cano, Alfredo Javier Pérez Gamboa, Verenice Sánchez Castillo.